La storia di mio nonno Ugo (all’anagrafe Giulio Fumagalli) l’ho raccontata tante volte, ma ogni volta parlarne mi commuove.

Avevo solo 12 anni quando nonno è venuto a mancare, e ogni giorno maledico il fatto di non avergli mai chiesto abbastanza della sua storia, qualsiasi aneddoto riguardo la sua terribile esperienza come IMI (internato militare italiano) dopo l’Armistizio dell’8 settembre 1943.

A scuola si parla quasi sempre di Resistenza Partigiana, ma quasi mai di Internati Militari italiani. Come mai? Fino a qualche decennio fa essere stato un IMI era considerato una vergogna, una terribile onta da nascondere negli anfratti più oscuri della propria memoria.

Gli Internati militari italiani

Quando l’8 settembre il re Vittorio Emanuele III e il generale Badoglio annunciarono all’Italia intera l’oramai già firmato Armistizio con gli alleati, scappando subito dopo verso Brindisi, i soldati italiani si trovarono improvvisamente a fianco nuovi nemici, o vecchi amici (i tedeschi). Alcuni riuscirono a fuggire, altri vennero fucilati in caserma, altri ancora vennero catturati e deportati in Germania.

Mio nonno, come tanti altri italiani (600.000), si rifiutò di unirsi all’esercito tedesco. Giulio, all’epoca solo diciottenne, per non farsi uccidere scappò a piedi dalla sua caserma di Genova Bolzaneto con ancora addosso il suo pastrame. Purtroppo a causa della sua divisa venne riconosciuto e così, catturato dai soldati tedeschi, venne stipato insieme ad altri sul primo treno merce con direzione Meppen, Germania. Ma come funzionavano i campi di concentramento?

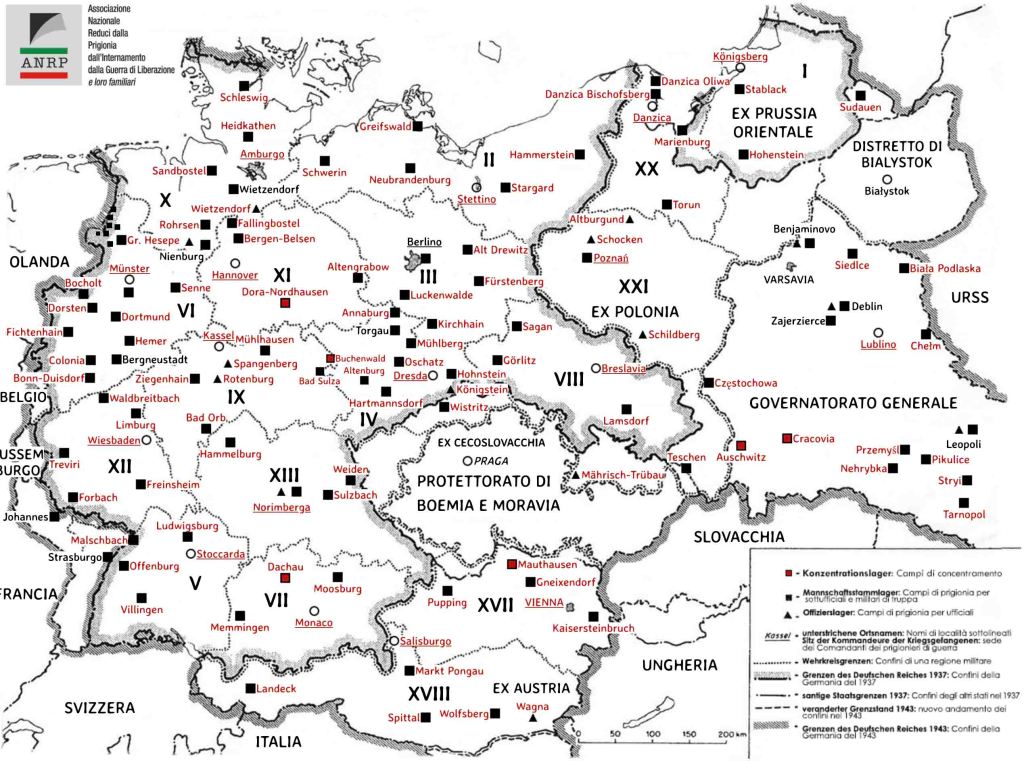

La suddivisione in Stammlager

I campi di prigionia erano denominati in base al distretto militare tedesco di appartenenza (Stalag, abbreviazione di Stammlager) attraverso dei numeri romani (I, II, III, IV….), insieme ad una lettera che distingueva i sottocampi all’interno di ogni distretto (A, B, C, D….). Il numero degli Stalag crebbe con l’annessione dell’Austria e con l’invasione della Polonia, fino al XXI. In particolare mio nonno rimase per tutta la durata della sua prigionia nello Stalag VI, che corrispondeva alla zona della Westfalia (Nord della Renania) ad est del Belgio.

Secondo alcune ricostruzioni storiche gli internati militari italiani avevano un trattamento di gran lunga peggiore rispetto ai prigionieri di altre nazionalità (inglesi, francesi, belgi) questo perché considerati traditori da ambo le parti (Germania e Gran Bretagna).

Ogni sottocampo era caratterizzato da varie mansioni che occupavano 12/14 ore giornaliere dei prigionieri (senza contare i chilometri a piedi necessari per raggiungere il luogo di lavoro e per tornare). Ad esempio nella zona della Ruhr i soldati internati erano per lo più impiegati nelle miniere o nell’industria pesante.

Stalag VI

Secondo il Bundersarchiv tedesco (e i documenti che mi sono stati da loro inviati) mio nonno è stato internato nello Stalag VI C con il numero di internamento 56473, assegnato subito dopo il suo arrivo. A differenza degli ebrei, i soldati italiani non venivano marchiati sulla pelle con un tatuaggio, ma il loro numero e i loro dati rimaneva registrato sui documenti in loro possesso.

Lo Stalag VI C era situato a Bathorn, che a partire dal 1942 divenne parte di un gruppo di campi denominati con il suffisso C/Z. A partire dal 1940 lo Stalag VI C ospitò polacchi e sovietici e, successivamente, dopo l’Armistizio anche italiani. Nell’ottobre del 1944 lo Stalag VI C fu trasferito a Münster sotto la gestione del campo VI F. Proprio in quei mesi mio nonno girò in vari campi, fino ad arrivare a Gladbeck-Zweckel, dove lavorò come tornitore.

Nel 1944 lo status di Internati militari italiani venne cambiato forzatamente in lavoratori volontari, per una parvenza di accordo tra Mussolini e Hitler. Probabilmente era un modo spartano per mettere a tacere l’opinione pubblica italiana a fronte del trattamento disumano a cui erano sottoposti i prigionieri, nostri compatrioti, in Germania.

Solo quando Giulio venne trasferito nello Stalag VI F, i miei bisnonni ebbero sue notizie da alcune lettere arrivate direttamente dai campi di concentramento.

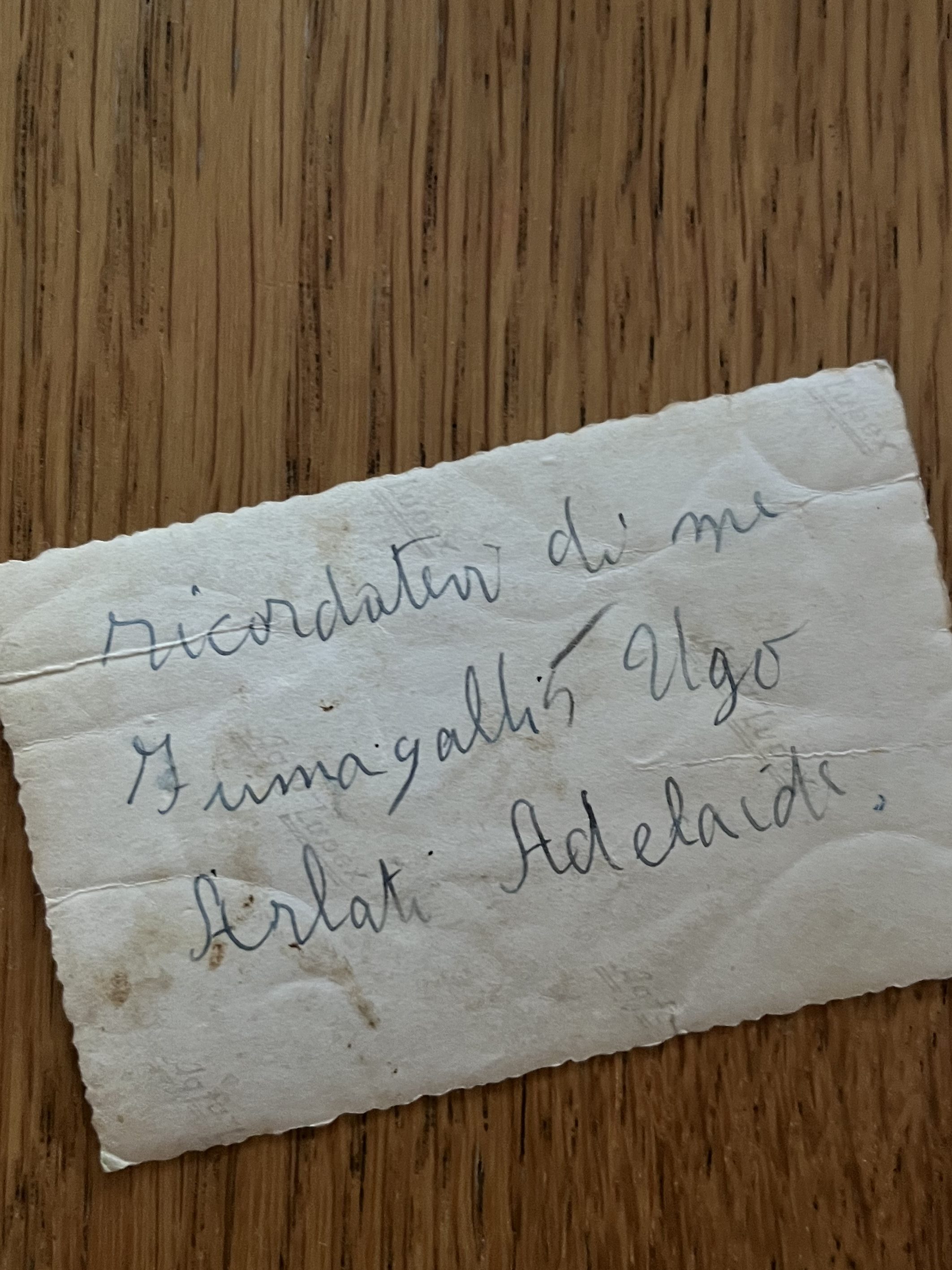

Inviare e ricevere lettere non era la prassi. Solo in alcuni campi era consentito dare notizie ai propri cari e la posta veniva recapitata solo alle famiglie del Nord Italia (che era ancora in mano nazi-fascista). Anche se la maggior parte delle missive di nonno non si è conservata, ho avuto la fortuna di trovare due lettere scritte di suo pugno presso l’Archivio di Stato di Como, insieme al suo foglio matricolare. Inviate entrambe a metà del 1944, probabilmente non avevano passato la censura tedesca e sono state mandate all’archivio solo dopo la fine della Guerra.

Una di queste è particolarmente toccante: nonno parla dei bombardamenti continui a cui il suo campo, verso la fine dei combattimenti, era sottoposto, e della sua paura.

Giulio è stato liberato dai soldati belga solamente ad aprile del 1945, dopo quasi due anni di prigionia, riuscendo a tornare in Italia solo qualche mese dopo. Non ha quasi mai raccontato cosa ha passato in quelle capanne di legno, al freddo e al gelo, tra frustate e percosse. Solo a volte, una parola in più, sulla fame atavica che lo ha accompagnato ogni giorno della sua prigionia.

Quest’anno, a 100 anni precisi dalla sua nascita (il 30 gennaio), mio nonno ha ricevuto finalmente un riconoscimento, la medaglia all’onore. Giulio è ufficialmente un eroe per l’Italia, non solo per me.

Ho voluto raccontare la storia di mio nonno per mantenere vivo il suo ricordo. A breve pubblicherò un altro articolo con tutte le fonti online (e non) dove richiedere informazioni su vostri parenti che sono stati deportati durante la Seconda Guerra Mondiale.

Stay tuned

Bebi